“Marie ai nom, si sui de France.” Assim, há mais de sete séculos, escreveu Marie de France. Que autobiografia despretensiosa! No entanto, estas poucas palavras simples, que parecem dizer tão pouco, mas na realidade sugerem tanto, são o complemento de sua obra e formam sua coroa apropriada.

Mas quem foi esta escritora modesta e por que sua obra nos interessa hoje? Em torno de Marie de France sempre haverá uma atmosfera de dúvida e mistério, pois ela é mencionada apenas por um poeta anônimo do século XIII e por um de seus contemporâneos — um poeta anglo-normando, chamado Denys Pyramus[1] — que fala dela em termos muito lisonjeiros e de quem aprendemos que seus lais eram muito apreciados pela nobreza, especialmente pelas damas. É bem possível que elas desfrutassem desses momentos com grande prazer, considerando quão monótona deveria ser a vida de muitas mulheres, confinadas com suas criadas e bordados em um castelo sombrio ou talvez apenas em uma de suas torres, enquanto seus senhores saíam para caçar ou para a guerra. O retorno deles significava apenas o brinde com vinho e canções de guerra, ou a narração de tediosos épicos. Muitas devem ter lido ou ouvido os idílios de amor de Marie e desejado, e talvez até mesmo esperado, como na história de “Ywenec“, que um cavaleiro belo e gentil, na forma de algum belo pássaro, pudesse voar até sua janela e trazer-lhe alguma diversão do mundo exterior. Com nada além de seus próprios poemas e o escasso reconhecimento de Denys Pyramus, ela assemelha-se a um antigo retrato cujos pigmentos delicados, que outrora brilhavam e davam vida ao rosto, desvaneceram-se devido à sua própria delicadeza. Agora, restam apenas as cores mais fortes e menos voláteis do fundo escuro, do qual tentamos em vão extrair mais do que um ou dois fragmentos do segredo que ele conserva.

Julgando pelas evidências internas, parece que Marie nasceu na Normandia por volta da metade do século XII e mais tarde estabeleceu-se na Inglaterra. Desde a Conquista[2], e de fato desde a época de Eduardo, o Confessor[3], muitas famílias normandas haviam se estabelecido lá. Ela não apenas utiliza ocasionalmente palavras em inglês e traduz do inglês para o francês as fábulas conhecidas como de Esopo, mas também, no prólogo de seus Lais, dedicados ao “nobre rei“, geralmente identificado como Henrique II, ela expressa preocupação de que seu trabalho não seja bem recebido em terra estrangeira. Neste prólogo, ela ainda explica sua decisão de abandonar a tradução clássica, que, como conhecedora do latim, ela havia considerado fazer, não somente para benefício dos menos eruditos, mas também, como nos diz, para disciplina pessoal, pois “aquele que deseja manter-se livre das manchas do mundo deve buscar o conhecimento para poder compreender. Para afastar de mim o mal e aliviar minha tristeza, decidi iniciar um livro.” O século XII foi uma época de extraordinária atividade intelectual, e Marie nos relata que sofreu com o que hoje consideraríamos um problema moderno — a saturação do mercado literário. Assim, ela sabiamente optou por se afastar dos clássicos e da multidão, dedicando-se a dar expressão literária ao antigo folclore celta, até então talvez registrado apenas em canções.

Dentre as obras de Marie que chegaram até nós, temos as “Fábulas”, já mencionadas, dedicadas[4] ao Conde Guilherme, apelidado de Longsword, filho de Henrique II e Fair Rosamond[5]. Os “Lais”, dedicados ao rei Henrique II, e provavelmente lidos por Fair Rosamond em seu retiro em Woodstock[6]. E “O Purgatório de São Patrício”, traduzido do latim a pedido de um benfeitor anônimo. Destes, apenas os “Lais” são de nosso interesse aqui, pois são, talvez, as primeiras histórias, apresentadas em forma literária, que tratam do amor “pelo amor ao amor” — um amor incondicional e indiscutível. Eles constituem, talvez, a única coleção de lais ainda existente e são essenciais para compreender o estilo narrativo que gradualmente substituiu o gosto pelos épicos à medida que a influência normanda crescia e se espalhava na Inglaterra.

Em contraste com o sensualismo das “Chansons de Geste”[7], o sentimento expresso nos lais pode parecer ingênuo; ao lado da galanteria da poesia provençal, pode parecer primitivo; mas, ainda assim, é, em sua própria simplicidade, a nota mais profunda que pode ser tocada neste mundo de homens e mulheres. Marie não reivindica originalidade, mas, mesmo que ela não possuísse o dom supremo de criar beleza, ela certamente tinha o talento para percebê-la onde existia e torná-la sua, e suas histórias resplandecem com cor e encantam por seu apelo simples, porém dramático, à imaginação. Ela afirma que os Lais foram feitos “para a memória” pelos “antigos bretões corteses”, e que “as pessoas os narram ao som da harpa e do rote, e a música é doce de ouvir.” Sem dúvida, foi essa doce música que tanto acalmava quanto emocionava, mesmo antes que as palavras fossem compreendidas, pois nos dias de tristeza e de festa, os doces lais da Bretanha eram sempre ouvidos.

La reine chante doucement, La voiz acorde a l’estrument: Les mains sont belles, li lais bons, Douce la voiz et bas li tons. | A rainha canta suavemente, A voz harmoniza com o instrumento: As mãos são belas, o lai é bom, Doce a voz e baixo o tom. |

Dama Tocando Harpa, “Add. MS. 38117”, Coleção de Manuscritos Adicionais, Biblioteca Britânica, Londres. De “Seis Mulheres Medievais”, por Alice Kemp-Welch (1913)

Se Marie estava ligada à corte de Henrique II e sua brilhante e artística rainha, Leonor da Aquitânia, onde se reuniam homens eruditos e poetas, não sabemos com certeza, mas é uma conjectura bastante razoável. Ela dedica seu principal trabalho ao rei e a seu filho, Conde William, e suas histórias são coloridas com a vida cortesã e as ideias de sua época, apesar da simplicidade do tema fundamental. É duvidoso que alguém não familiarizado com os ensinamentos das Cortes do Amor, como eram no século XII, teria feito a busca compulsória pelo amor a chave de uma história, como Marie faz no “Lay de Gugemer“. Essas Cortes do Amor, embora não tão elaboradas quanto as do século XIV, eram imperiosas e formavam um dos passatempos “semi–sérios” da Idade Média. Embora muitas vezes fossem formas de entretenimento, nenhuma pessoa respeitável podia se dar ao luxo de desconsiderar suas regras ou decisões. A doutrina cardinal era que o amor era necessário para o treinamento moral, social e estético de um homem. Assim, se ele não surgisse por si só, deveria ser buscado e, como seu equivalente no mundo espiritual, alcançado, se necessário, através de muita tribulação.

Devido às posses de Henrique na França por herança, casamento e os muitos laços de relacionamento que uniam as famílias reais de ambos os países, Inglaterra e França nunca estiveram tão estreitamente aliadas como naquela época. O francês foi estabelecido como a língua dos cultos e dos nobres. A Conquista Normanda os tornou mais cosmopolitas tanto nos costumes quanto nas ideias. Não podemos ver a vitória em Hastings[8] como um símbolo além de uma realidade? Ela não significou para os ingleses uma conquista espiritual além de uma conquista material, uma vez que, misturado ao som das machadinhas de batalha, podia-se ouvir o canto da Chanson de Roland? Além disso, através do desejo de trazer uniformidade de sentimento e serviço, a Igreja, embora talvez inconscientemente, auxiliou essa boa obra de ampliação geral da visão ao nomear estrangeiros para controlar as abadias e fundações religiosas. Assim, na segunda metade do século XII, o movimento romântico que caracterizou a literatura medieval tardia surgiu tanto na Inglaterra quanto na França, e Marie foi uma de suas mais verdadeiras e delicadas expoentes. Embora o que ela relate possa ser ficção entremeada com mito e magia, ela, mesmo assim, retrata em suas telas pequenas as ideias de sua época, ajudando a fazer história.

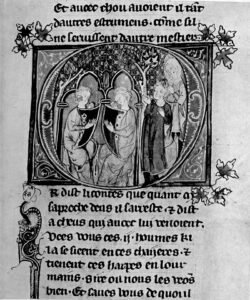

“Add. MS. 10293”, Coleção de Manuscritos Adicionais, Biblioteca Britânica, Londres. De “Seis Mulheres Medievais”, por Alice Kemp-Welch (1913)

Os leitores e ouvintes de Marie eram, naturalmente, os habitantes dos castelos. Podemos concluir que eram muitos, pois o número de castelos já havia se tornado uma ameaça ao governo central, levando à emissão de uma ordem real para a demolição de muitos deles. As histórias de Marie eram lidas e valorizadas por pelo menos um século ou mais, evidenciado pelos cinco manuscritos existentes, todos datados do século XIII ou do início do século XIV. Sua fama havia viajado até além-mar. Por volta de 1245, uma tradução de seus lais para o norueguês foi feita por ordem do rei Haakon IV. O fato de sua popularidade ter começado a diminuir após cem anos não é uma crítica ao seu valor intrínseco, pois no século XIV o inglês estava começando a substituir o francês nas altas esferas, e a demanda naturalmente criava a oferta. Mas, mesmo que isso não tivesse ocorrido, a obra de Marie havia cumprido seu propósito e, necessariamente, passou pelo crisol do pensamento e da expressão humanos, sendo adaptada para outras necessidades e condições. Como foi bem dito, “os séculos se sucedem, e cada um traz seu fruto, que não é o do século anterior: os livros são os frutos dos costumes.”

Dos cinco manuscritos ainda existentes, dois estão no British Museum. Um deles é o mais completo que nos chegou, pois, além de incluir o maior número de lais – doze ao todo -, contém sozinho o prólogo, no qual, por um momento, a elusiva Marie levanta, por assim dizer, seu véu todo-encobridor. É um pequeno manuscrito, lindamente inscrito, e mesmo após seus setecentos anos de existência, permanece tão fresco quanto o amor consagrado em suas páginas de pergaminho. Que sensação estranha nos possui ao virarmos suas folhas, folhas sobre as quais as sombras de leitores de dias passados ainda parecem flutuar! Se estas páginas falassem, de que falariam? De desejos que não morrem, de anseios que são imortais, de amor entronizado.

Quando lidas pela primeira vez, essas histórias, contadas de maneira tão simples, podem parecer um tanto superficiais. Mas essa é uma característica geral da literatura medieval, que frequentemente abordava as coisas apenas superficialmente e possuía, ou buscava, pouco conhecimento das motivações ocultas. Os escritores daquela época preocupavam-se tão pouco com a moral quanto os primeiros pintores com a anatomia física. Apesar dessa indiferença ao que se tornou quase uma obsessão em nossos dias, os lais de Marie são repletos de detalhes encantadores, habilmente tratados, que proporcionam a mesma sensação de deleite que delicados marfins ou bordados graciosos. Às vezes, é verdade, ela parece apenas tocar de leve o mundo dos fatos, apesar de todo esse charme exterior. Contudo, nessa atmosfera ideal que essencialmente fez sua, ela consegue transmitir um senso de realidade tão grande que, por um momento, somos completamente envolvidos e transportados, sem questionar, para seu conto de fadas. E que belo conto de fadas é, onde o amor triunfa na maioria das vezes, não em um êxtase imprudente por caminhos enfeitados de flores, mas através do sacrifício e sofrimento mutuamente aceitos e suportados.

Ouça as palavras dirigidas ao cavaleiro Gugemer, ferido por uma flecha acidental enquanto cavalgava pela floresta: “Nunca serás curado de tua ferida, nem por erva, nem raiz, nem leito, nem poção, até que sejas curado por aquela que, por amor a ti, sofrerá tanta dor e tristeza quanto nunca mulher sofreu antes: e tu suportarás tanto por ela.” Igualdade no amor! Esse é o tom vital que ressoa em meio à atmosfera artificial e enfraquecedora da poesia amorosa medieval! Esse é o tom que Marie fez ressoar pelos séculos enquanto seus manuscritos ficavam esquecidos nas prateleiras das bibliotecas. Esse é o presente de Marie para o mundo, e é isso que dá às suas histórias imortalidade. Elas não só possuem essa imortalidade em si mesmas, mas também foram imortalizadas por poetas e escritores de tempos passados e presentes. Todos que conhecem suas histórias lembrarão da dívida de Chaucer com incidentes e descrições nelas, e, chegando mais próximo ao nosso tempo, encontramos Sir Walter Scott tirando sua balada “Lord Thomas and Fair Annie” do “Lai de Frêne”, embora seja possível, como foi sugerido[9], que sua balada possa ter sido baseada em alguma canção popular escocesa de origem comum com o lai de Marie. Quando seus lais foram publicados pela primeira vez na Alemanha em 1820, Goethe escreveu assim: “A névoa dos anos que misteriosamente envolve Marie de France torna seus poemas mais esquisitos e preciosos para nós.” Sim, é essa atmosfera de mistério que, embora tão tantalizante, é ainda assim tão atraente. É em vão que, ao estudá-los, tentamos penetrar um pouco além de nossa atmosfera normal, pois apenas nos encontramos perdidos em possibilidades vagas e distâncias nebulosas. A Bretanha guardou seu segredo sobre tais lais tão zelosamente quanto guardou seu segredo das longas avenidas de grandes pedras cobertas de líquen que fazem Carnac[10] parecer o local de sepultamento de algum exército gigante. Os lais de Marie são histórias de significado profundo, que cada leitor deve interpretar por si mesmo.

É impossível fazer mais aqui do que apenas tocar na concepção ideal de amor de Marie, pois para compreendê-la plenamente é necessário ler as próprias histórias[11]. Já se fez alusão ao cavaleiro ferido no “Lai de Gugemer,” que só pode ser curado através do amor mútuo santificado pelo sofrimento compartilhado. No “Lai de Frêne”, uma donzela de nascimento nobre, abandonada na infância e criada em um convento, é amada por um senhor. Ela retribui seu amor e vai com ele para seu castelo. Após algum tempo, os cavaleiros que lhe devem lealdade reclamam que, por causa de seu amor pela amante, ele não tem esposa nem filhos, prejudicando-os. Eles protestam que, se ele não se casar com uma nobre senhora, não o servirão mais nem o reconhecerão como senhor. O cavaleiro cede às suas demandas e aceita se casar com a filha de um nobre vizinho que desejava tê-lo como genro. Nenhum dos amantes pronuncia qualquer queixa ou reprovação, e o sacrifício necessário está prestes a ser feito. Mas a fortuna, às vezes gentil, intervém antes que seja tarde demais e revela o nascimento nobre da amada. O cavaleiro se casa com ela com grande alegria, e para completar este quadro feliz, lemos que a outra senhora voltou com seus pais para seu próprio domínio e lá se casou bem.

Essa ideia de simpatia e sacrifício mútuos também dá significado ao “Lai dos Dois Amantes” e ao de “Ywenec”, mas talvez seja mais claramente, ainda que de forma contundente, resumida no “Lai de Chèvrefeuille”, um episódio tirado da história de Tristão. Tristão, ao saber que Isolda passará por um certo bosque a caminho de Tintagel para assistir à Corte de Pentecostes realizada pelo Rei, esconde-se no bosque. Lá, ele corta um ramo de avelã em torno do qual a madressilva[12] se enrolou, e, esculpindo seu nome e certas letras nele, o coloca no caminho pelo qual a Rainha deve passar, sabendo que ela o reconhecerá como um sinal de que seu amante está perto, já que eles se encontraram antes dessa maneira. A mensagem na escrita diz que ele tem esperado há muito tempo para vê-la, pois sem ela ele não pode viver, e que eles dois são como o ramo de avelã e a madressilva entrelaçados: enquanto estão juntos, prosperam, mas assim que são separados, ambos perecem. Diz Tristão: “Doce amor, assim é conosco — nem você sem mim, nem eu sem você.”

Além dessa concepção de amor que Marie simplesmente encontrou esperando para ser expressa, quando examinamos suas histórias mais detalhadamente, encontramos uma mistura engenhosa de lenda e poesia, magia oriental e simbolismo cristão. De onde vieram todos esses elementos que Marie habilmente entrelaçou? É difícil dizer se estamos completamente no mundo do romance, aceito por ela sem questionamento, ou se ela compreendia as diversas questões que abordava, moldando-as em novas formas para agradar seus ouvintes. A resposta parece depender de se Marie contava os lais de memória, ou se já estavam escritos e ela os recontava, colorindo-os com a atmosfera de seu tempo, que era carregada de incongruências entre religião e magia. Não podemos dar uma resposta definitiva, pois Marie não nos dá pistas, dizendo apenas que os antigos bretões fizeram os lais.

Independentemente de sua contribuição cristã ou não ao material original com que trabalhou, é inegável que temos diante de nós os restos de alguma mitologia primitiva, sobreposta e interpenetrada com o conhecimento oriental, especialmente da Índia, que na Idade Média foi amplamente difundido no Ocidente. Esse pensamento indiano, ele próprio em parte emprestado do Egito, foi temperado pelo helenismo que, após as conquistas de Alexandre o Grande na Ásia, havia se filtrado pela Índia, tingido com sua cor e mistério. A partir desse material das histórias indianas, muito foi aprendido, pois enquanto no Ocidente o épico nacional e o romance cavalheiresco eram considerados dignos de registro, nas histórias indianas todas as condições sociais eram reveladas. Assim, os poetas aprenderam pouco a pouco a observar e retratar os modos e sentimentos das pessoas em geral, com as mudanças nas condições sociais também influenciando essa direção.

Todas essas influências devem ser consideradas ao estudar a literatura medieval em geral, mas especialmente o elemento oculto no pensamento oriental que apresenta tantas dificuldades para a mente ocidental menos meditativa, e que, por consequência, deu origem a muitos equívocos.

No “Lai de Gugemer,” que escolhemos primeiro porque é o primeiro no manuscrito, encontramos Marie fazendo uso de um tema de simbolismo cristão em um cenário deslumbrante, embora ela o use de forma aparentemente inconsciente. É apenas por um ou dois detalhes que percebemos o que realmente está oculto. Gugemer, o cavaleiro ferido já mencionado, para quem nada além do amor e da tristeza suportada por amor pode trazer alívio, parte em busca de sua cura. Ele encontra um navio e embarca, sendo levado por meios invisíveis ao destino desejado. Ao ler a descrição do navio, somos imediatamente lembrados da barca na qual Cleópatra vai ao encontro de Antônio[13]. Marie nos conta que os móveis são de ébano, e a vela desfraldada é de seda. No centro da embarcação há uma cama sobre a qual o cavaleiro ferido se deita em angústia. Esta cama é de cipreste e marfim branco incrustado com ouro, o edredom é de seda e tecido de ouro, e a colcha é de zibelina forrada com púrpura alexandrina.[14]

Tudo isso poderia ser considerado apenas uma fantasia de poeta, se não fosse pelo fato de que lemos em seguida sobre dois castiçais de ouro fino com velas acesas. Aqui temos a pista. Sem dúvida, o navio, um tema favorito do simbolismo cristão que encantava poetas, pintores e artistas de mosaico, representava a Igreja. Não é necessário inferir que Marie, ao dar a seu herói um meio de transporte tão raro, tinha em mente todo o elaborado simbolismo relacionado a ele; mas ela provavelmente tinha lido ou ouvido falar sobre isso, e fez uso dele para enriquecer sua história. É dessa maneira que encontramos mistérios embutidos, cujo real significado é perdido, mal compreendido ou ignorado, assim como os pintores renascentistas, sem qualquer conhecimento de caracteres árabes, usavam textos do Alcorão apenas pela qualidade ornamental da caligrafia, distorcendo os ditos de Maomé em meros desenhos.

No “Lai dos Dois Amantes”, encontramos novamente o simbolismo cristão disfarçado. Aqui está o antigo tema de uma tarefa difícil a ser realizada pelo amante antes que ele possa conquistar sua dama[15]. A tarefa imposta é carregar a amada até o topo de uma colina, e nosso interesse nela é aumentado pelo fato de que a prova deveria ser feita perto de Pitres, a poucos quilômetros de Rouen, onde há uma colina verde, ainda conhecida como “La Côte des Deux Amants.”

Em Rouen, vivia um rei que tinha uma única filha, muito bela e formosa, cuja mão era procurada por muitos em casamento. Relutante em se separar dela, ele pensou em como poderia frustrar seus pretendentes. Para isso, ele proclamou em todo lugar que aceitaria como genro apenas aquele que pudesse carregar sua filha até o topo da colina sem parar para descansar. Muitos vieram, mas cada um por sua vez falhou, para grande contentamento da princesa, já que secretamente ela amava, e era amada, por um jovem cavaleiro que frequentava a corte de seu pai. Por fim, constrangido pelo amor, o cavaleiro, embora com muitas dúvidas, decide empreender a aventura.

Antes de permitir que ele faça isso, a donzela, para garantir seu sucesso, e ela mesma jejuando nesse meio tempo, ordena que ele vá a Salerno[16], perto de Nápoles, uma escola de medicina famosa na Idade Média, e peça a sua parenta lá, que era iniciada na medicina, um elixir para lhe dar a força necessária para sua tarefa. Retornando com essa poção, ele faz a tentativa, mas seu desejo de alcançar o objetivo rapidamente é tão grande que ele não diminui a velocidade para beber do frasco carregado por sua amada, mas avança rapidamente, apenas para cair morto ao alcançar o topo da colina.

Nessa poção que dá força, podemos talvez ver a expressão de uma crença cristã e a sobrevivência de uma crença pré-cristã, onde obter força e vida só é possível através de um ato direto de comunhão, seja material ou espiritual, com o deus. Tais crenças milenares, nas quais o sobrenatural intervém para ajudar o natural, estão também intimamente ligadas, mesmo que não sejam idênticas, à magia de poções e amuletos.

Passamos do simbolismo cristão à magia no “Lai de Ywenec”. A facilidade encantadora com que o povo medieval alternava entre magia e religião, ou vice-versa, mostra como aceitavam simplesmente o que não entendiam. Ao mesmo tempo, isso prova como os dois eram interligados, e que o que alguns hoje em dia tendem a separar, outrora era considerado a mesma coisa, as excentricidades e imposições que se desenvolveram em ambos sendo meros crescimentos externos, a serem tratados de acordo. No “Lai de Ywenec”, uma jovem esposa de grande beleza é trancada por seu velho e ciumento marido em uma grande câmara pavimentada na torre de seu castelo, à qual ninguém além de uma velha dama e um padre tem acesso. Após sete anos de isolamento e companhia pouco agradável, a dama lembra-se de ter ouvido falar que foram encontrados meios para resgatar os infelizes e deseja com todo o coração que a libertação venha até ela.

De repente, uma sombra cruza a janela, e em seu quarto entra um açor[17], que imediatamente se transforma em um cavaleiro. Assim que a dama se recupera da surpresa, o cavaleiro lhe diz que há muito a ama, mas não pôde vir até que ela o desejasse. Aqui temos um incidente emprestado diretamente da magia oriental, no qual um crente moderno em fenômenos psíquicos poderia encontrar um elemento de telepatia. A vontade, como em toda magia, é o poder motor que age de forma simpática sobre o objeto do desejo, sendo esse objeto receptivo. Rapidamente passamos da magia, e a história continua a contar que a dama, antes de aceitar o cavaleiro como amante, estabelece a condição de que ele acredite em Deus, e o cavaleiro oferece provar sua crença ao tomar o Sacramento.

Esta demanda é evidentemente de natureza protetiva. Era muito comum tentar algum meio de descobrir se uma pessoa estava em conluio com os poderes do mal ou não; pois se alguém indigno tocasse em coisas sagradas, a retribuição vinha imediatamente, seja pela morte ou por alguma visitação terrível. Mas como o padre administrará o Sacramento sem ver o cavaleiro? Este último diz à dama que se fará parecer com ela; em outras palavras, que hipnotizará o padre, fazendo-o ver o que ele, o cavaleiro, deseja. O estratagema funciona, e por um tempo tudo corre bem; então vem a descoberta, o desespero e a morte.

A história toda é uma mistura extraordinária de folclore de fadas, religião e magia, e é muito característica da mente medieval.

O “Lai de Eliduc”, o último no manuscrito, é também o mais longo e elaborado. Marie desenvolve sua história com uma mão tão certa e sutil que a leitura é como desenrolar um pergaminho finamente iluminado, onde miniaturas seguem miniaturas, cada uma perfeita em si, mas todas necessárias ao todo. Ao encanto de suas descrições da vida medieval, com a cena delicada entre as duas mulheres e sua reunião final no mesmo convento, é acrescentado um incidente que dá interesse e importância especiais à história, pois nos coloca em contato com uma das tradições mais antigas e difundidas: a restauração à vida, a partir da morte aparente, por meio de uma flor.

Existem poucos passatempos mais fascinantes do que rastrear tradições, exceto, talvez, o de símbolos, com os quais têm tanto em comum. Encontramos as mesmas tradições, assim como encontramos as mesmas figuras simbólicas, comuns aos povos mais distantes, e o verdadeiro interesse no caso de cada uma reside em tentar descobrir como e por que, no curso de suas migrações, sua forma e seu significado foram variando ou se modificando. Mas antes de considerar a tradição, vamos primeiro ouvir a história.

Eliduc, um cavaleiro da Bretanha, tinha uma esposa muito querida chamada Guildeluëc e servia fielmente a um dos reis da Bretanha, conquistando grande favor. No entanto, línguas invejosas o difamaram, e ele foi banido da corte. Decidindo deixar o país por um tempo, ele buscou serviço no oeste da Inglaterra, prometendo à sua esposa que lhe seria fiel.

Eliduc partiu para Totnes, onde encontrou vários reis governando a terra, todos em guerra uns com os outros. Um desses reis, já muito velho, governava a província de Exeter e estava em guerra com um rei vizinho devido à recusa de dar sua filha, Guilliadun, em casamento. Eliduc ofereceu seus serviços ao velho rei, que os aceitou de bom grado. Logo, ele provou sua habilidade e coragem, derrotando o inimigo com uma emboscada habilmente planejada.

Ao ouvir sobre seus feitos, Guilliadun buscou um encontro com Eliduc e rapidamente se apaixonou por ele. Após alguma reserva e hesitação, ela revelou seu amor. Eliduc, embora secretamente apaixonado por ela, foi perturbado pela lembrança de sua esposa e da promessa que fizera. Incapaz de confessar que já era casado, ele procurou e obteve a permissão do velho rei para retornar ao seu país e lutar contra os inimigos que devastavam o reino. Esta permissão foi concedida com a promessa de voltar se seus serviços fossem novamente necessários.

Eliduc prometeu a Guilliadun que retornaria em um dia determinado por ela. Após trocarem anéis e ela marcar o dia para seu retorno, Eliduc partiu, preso entre seu amor por Guilliadun e sua lealdade a Guildeluëc.

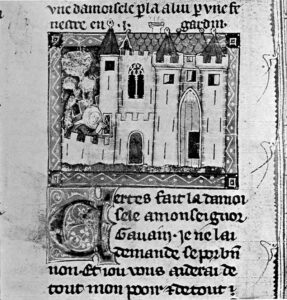

“Add. MS. 10294”, Coleção de Manuscritos Adicionais, Biblioteca Britânica, Londres. De “Seis Mulheres Medievais”, por Alice Kemp-Welch (1913)

Tendo rapidamente subjugado os inimigos de seu suserano, Eliduc voltou à Inglaterra e enviou uma mensagem a Guilliadun informando seu retorno e pedindo que estivesse pronta para partir no dia seguinte. Na noite seguinte, Guilliadun secretamente deixou o castelo e se juntou a Eliduc. Juntos, apressaram-se para Totnes, de onde zarparam imediatamente. No entanto, ao se aproximarem da terra, uma violenta tempestade surgiu. Percebendo que as orações não surtiram efeito, um dos tripulantes gritou: “Nunca chegaremos à terra, pois você tem uma esposa legítima e está levando outra mulher, desrespeitando Deus, a lei e a retidão. Vamos lançá-la ao mar, e logo chegaremos à terra.” Ao ouvir essas palavras, Guilliadun desmaiou como se estivesse morta, e Eliduc, irado, golpeou o escudeiro na cabeça e o jogou no mar.

Quando o navio chegou ao porto, Guilliadun não mostrava sinais de vida. Eliduc, acreditando que ela estava morta, levantou-a em seus braços, carregou-a para a costa e, montando seu cavalo, levou-a tristemente para uma pequena capela em uma floresta próxima às suas terras. Lá, ele a colocou em frente ao altar, cobriu-a com seu manto e voltou para casa. Cheio de tristeza, ele se levantava cedo todas as manhãs e ia à capela para rezar pela alma dela, maravilhando-se ao perceber que o rosto de sua amada não sofria mudanças, exceto por se tornar um pouco mais pálido. Sua esposa, preocupada com sua melancolia e silêncio, e curiosa para saber para onde ele ia, mandou vigiá-lo e logo descobriu a verdade. Levando um pajem consigo, ela foi à capela e encontrou a bela donzela, parecendo uma rosa recém-desabrochada. Imediatamente, adivinhou a causa da tristeza e do abatimento de seu marido.

Enquanto observava e chorava de pura compaixão, uma doninha saiu de trás do altar e passou sobre o corpo de Guilliadun, e o pajem a golpeou com um bastão, matando-a. Então, outra doninha apareceu, deu a volta ao redor da morta várias vezes e, ao perceber que não conseguia acordá-la, demonstrou grande tristeza e correu para a floresta, retornando com uma flor vermelha entre os dentes. Colocou a flor na boca da companheira morta, que dentro de uma hora voltou à vida. Guildeluëc, vendo isso, pegou a flor e a colocou na boca de Guilliadun, que, após um curto período, suspirou e abriu os olhos. Então, ela contou a Guildeluëc que era filha de um rei e havia sido enganada por um cavaleiro chamado Eliduc, a quem amava, mas que havia escondido dela que já era casado.

Guildeluëc então revelou sua própria identidade e imediatamente mandou chamar seu marido. Quando ele chegou, ela lhe pediu que construísse um convento e permitisse que ela se retirasse do mundo, pois desejava se dedicar ao serviço de Deus. Quando o convento ficou pronto, Guildeluëc tomou o véu com cerca de trinta freiras, tornando-se a Superiora. Eliduc então se casou com sua amada Guilliadun, e após alguns anos de felicidade, eles também decidiram se retirar do mundo. Guilliadun se juntou a Guildeluëc, que a recebeu como irmã, e Eliduc foi para um mosteiro que havia fundado nas proximidades.[18]

Nesta encantadora história, apresentada aqui apenas em resumo, dois pontos se destacam além do sofrimento mútuo dos amantes por amor: o sacrifício ao mar e o episódio da doninha com a flor que devolve a vida. Ambos os incidentes apontam para a grande antiguidade do tema fundamental da história, que Marie, possivelmente como muitos outros antes dela, revestiu com elementos apropriados ao gosto da época. Em muitas histórias onde é necessário apaziguar o mar com o sacrifício de alguém, é a pessoa culpada que é lançada ao mar. Ou, se o culpado não é conhecido, sorteios são feitos para determinar quem será o expiador do deus. No caso presente, Eliduc é claramente o transgressor, mas ele é o herói e deve ser tratado como tal; consequentemente, a voz hostil é a que deve ser silenciada nas profundezas do mar.

O outro incidente — a restauração à vida por meio de uma flor ou uma erva — ocorre frequentemente em histórias clássicas e no folclore[19]. Talvez o exemplo mais familiar, e devido às recentes escavações em Creta, o mais interessante, seja o relacionado com Glauco, filho de Minos, rei de Creta. Na história (Apollod. III. 3), Glauco, quando menino, caiu em um barril de mel e se sufocou. Seu pai, ignorante de seu destino, consultou o oráculo para saber o que havia acontecido com ele, e o vidente Polieidos de Argos foi nomeado para descobri-lo. Quando o encontrou, Minos trancou Polieidos no túmulo com o corpo morto do menino até que ele o ressuscitasse. Enquanto Polieidos observava o corpo, uma serpente se aproximou e o tocou. Polieidos matou a serpente, e imediatamente uma segunda serpente apareceu, que, ao ver a outra morta, desapareceu e logo retornou com uma certa erva na boca. Esta colocou na boca da serpente morta, que imediatamente voltou à vida. Polieidos pegou a erva e a colocou na boca do menino morto, que então foi restaurado à vida[20].

Essa história é ilustrada de forma mais gráfica em um vaso grego do século V no Museu Britânico. Qualquer que seja sua real interpretação, ela ganhou mais significado desde que a vida do passado distante da ilha foi revelada, com grandes jarros, provavelmente usados para armazenar vinho, mel e outros itens essenciais. Esses jarros, devido ao seu tamanho e conteúdo, poderiam facilmente ter sido uma armadilha para um menino aventureiro e ganancioso, sendo descobertos in situ[21]. Após um lapso de muitos séculos, encontramos essa ideia da planta que dá vida reaparecendo em trajes medievais, delicadamente moldada por Marie de France.

Marie, em sua história, nos conta que a doninha traz uma flor vermelha. Esta possivelmente era a verbena, bem conhecida na medicina popular e muito usada na Idade Média. Segundo um escritor, a doninha usa verbena como prevenção contra picadas de cobra, e essa ideia de seu efeito poderia facilmente ter sido estendida para incluir a morte. Até mesmo uma autoridade tão grande como Aristóteles menciona que a doninha entendia os efeitos potentes de certas ervas. A intervenção de uma doninha em vez da usual serpente abre a questão interessante de saber se este incidente não foi importado da Índia, onde histórias gregas haviam se misturado com o folclore indiano. Mesmo hoje, na Índia, um mangusto, uma espécie de doninha, é às vezes levado em expedições por qualquer pessoa com medo de cobras, e mantido à noite na tenda como proteção contra elas.

Além da escolha de uma doninha como mediadora, a cor incomum da flor também é interessante. Giraldus Cambrensis, escrevendo no século XII sobre as doninhas, observa que elas têm mais coração do que corpo (plus cordis habens quam corporis) e continua dizendo que elas restauram seus mortos por meio de uma flor amarela. No registro ainda mais antigo do herói lídio Tylon[22], onde uma serpente é a intermediária — e as serpentes são frequentemente creditadas com o conhecimento de plantas que dão vida, — é feita referência a uma flor dourada[23]. Isso pode estar possivelmente ligado à ideia do poder de dar vida do deus, já que a flor dourada é dedicada a Zeus. O Professor J. G. Frazer pensa que uma flor vermelha pode ter sido escolhida para sugerir um fluxo de sangue — uma infusão de nova vida nas veias do morto. Também é possível que vermelho e amarelo fossem termos intercambiáveis, assim como são hoje entre os camponeses italianos. A escolha da cor pode, no entanto, ter sido derivada da anêmona vermelha, que se diz ter surgido do sangue de Adônis, com quem amor e vida estão tradicionalmente associados.

Alguns atribuem à história um profundo significado espiritual. Para eles, não é a flor em si que traz a ressurreição da morte aparente, mas a verdade espiritual da qual a flor é apenas o símbolo exterior. Pode ser que a flor vermelha represente as alegrias da terra que a esposa de Eliduc renuncia voluntariamente, e que, entregue à sua rival, com o tempo se torna como uma coisa ardente cujo toque de fogo desperta para a vida a consciência adormecida. Em uma história como esta, que evidentemente viajou muito antes de a encontrarmos na Inglaterra no século XI, é possível que qualquer ou todas essas suposições possam ser verdadeiras.

Todo este incidente da doninha e da flor, lido no original, é de extraordinário interesse e beleza. A imagem tocante da sensibilidade animal é descrita no desespero da doninha ao encontrar seu companheiro morto, e sua exibição terna de solicitude e simpatia, levantando a cabeça inerte e tentando reanimar o pequeno corpo imóvel! Apenas alguém que amava animais e conhecia bem seus hábitos poderia ter contado de maneira tão terna e gráfica uma história tão simples, mas tão sugestiva, do amor de duas criaturas sencientes, um amor que corre como um fio de ouro através de toda a criação e a torna uma só.

O século XII foi uma era de humanismo, além de feudalismo. Como frequentemente ocorre em tempos de paz relativa, um crescente interesse pelo indivíduo começou a surgir, encontrando expressão na poesia lírica e nas histórias. A era dos épicos estava diminuindo. Aqueles vastos e complicados poemas, semelhantes a enormes e complexos afrescos, encontravam pouco favor em uma época em que homens e mulheres, ou pelo menos as mulheres, tinham mais tempo e inclinação para tentar ir além da superfície das coisas. Os heróis tinham sido glorificados até quase se tornarem deificados, e algo mais pessoal, mais individual, era desejado.

Em comparação com o romance moderno, onde as complexidades mais sagradas e secretas da natureza humana são, por assim dizer, exibidas sob o microscópio, as narrações de Marie podem parecer um tanto ingênuas. No entanto, ao dar voz aos desejos emergentes de sua época, ela deu forma e ímpeto ao sentimento e pensamento que lutavam por expressão, garantindo para seu trabalho um lugar definido no desenvolvimento da expressão humana. A evolução, seja do espírito ou da matéria, é a lei suprema das coisas. Marie acendeu uma fagulha do ideal que poetas e escritores ao longo dos séculos têm alimentado até se tornar uma chama.

Alice Kemp-Welch (1913)

[1] Denis Piramus, também conhecido como Denys Pyramus ou mesmo Pyram, é um escritor anglo-normando do século XII. Em “La vie seint Edmund le Rei“, ele afirma ter passado boa parte de sua vida em pecado e que, quando frequentava a corte, dedicava-se a compor sirventès, canções, rimas, versos e mensagens entre amantes. Alegando que realizava essas atividades sob a influência do diabo, ele agora renuncia a elas para se arrepender e dedicar seu tempo a atividades mais dignas de interesse.

[2] A Conquista refere-se à Conquista Normanda da Inglaterra, que ocorreu em 1066. Este evento foi iniciado por Guilherme, o Conquistador (também conhecido como Guilherme I da Inglaterra), duque da Normandia, que reivindicou o trono inglês após a morte de Eduardo, o Confessor. A Batalha de Hastings, ocorrida em 14 de outubro de 1066, foi um momento crucial desta conquista, onde as forças normandas derrotaram o exército anglo-saxão liderado pelo rei Haroldo II. Esta vitória marcou o início do domínio normando na Inglaterra, trazendo mudanças significativas na cultura, língua, e sistema de governo do país.

[3] Eduardo, o Confessor (c. 1003 – 1066) foi o penúltimo rei anglo-saxão da Inglaterra, reinando de 1042 até sua morte em 1066. Ele é chamado “o Confessor” devido à sua profunda religiosidade e piedade. Eduardo foi canonizado em 1161 pelo Papa Alexandre III, e sua festa é celebrada no dia 13 de outubro. Ele é um dos santos padroeiros da Inglaterra.

[4] “Pelo amor do conde Guilherme, o mais valente deste reino, comecei a escrever este livro e a traduzir do inglês para o romano, etc.” Conclusão das Fábulas de Marie.

[5] William (Guilherme) de Longespée, ou William Longsword (Espada Longa), foi o filho ilegítimo de Henrique II da Inglaterra e de sua amante Rosamund Clifford, conhecida como “Fair Rosamond” por sua beleza. O nome William/Guilherme deriva do nome germânico Wilhelm, que é composto pelos elementos “wil” (vontade, desejo) e “helm” (capacete, proteção). William recebeu o título de Conde de Salisbury após seu casamento com Ela de Salisbury em 1196. Ela era a filha e herdeira de William FitzPatrick, 2º Conde de Salisbury, e ao casar-se com Ela, William adquiriu o título e as terras associadas. Ele serviu como um líder militar competente e um administrador leal sob os reinados de Ricardo I (Ricardo Coração de Leão) e João da Inglaterra (João Sem Terra). Foi um dos conselheiros de confiança de João e participou de várias campanhas militares, incluindo a defesa do reino durante a guerra com a França.

[6] Rosamund Clifford, conhecida por sua beleza, foi uma das amantes mais famosas de Henrique II. Sua relação com o rei é cercada de lendas, incluindo histórias de seu refúgio no labirinto de Woodstock para escapar da ciumenta rainha Eleanor da Aquitânia.

[7] As Chansons de Geste são uma forma de literatura épica medieval que floresceu entre os séculos XI e XIII na França. O termo “Chanson de Geste” pode ser traduzido como “Canções de Feitos” ou “Canções de Ações Heróicas“. Essas obras são poemas épicos que celebram os feitos de heróis históricos ou lendários, muitas vezes relacionados ao período das Cruzadas e à luta entre cristãos e muçulmanos. Essas canções são escritas em verso, muitas vezes utilizando decassílabos ou alexandrinos, e eram recitadas ou cantadas por trovadores. La Chanson de Roland (A Canção de Rolando): Esta é talvez a mais famosa das Chansons de Geste. Ela narra a história de Rolando, um cavaleiro do exército de Carlos Magno, que enfrenta os sarracenos na Batalha de Roncesvalles. A canção destaca temas de bravura, lealdade e sacrifício. As Chansons de Geste são frequentemente divididas em ciclos baseados no tema ou na origem dos personagens. Os três principais ciclos são: Ciclo do Rei (ou Ciclo Carolíngio), focado em Carlos Magno e seus cavaleiros. Exemplos incluem “La Chanson de Roland” e “La Chanson de Guillaume“; Ciclo dos Vassalos Rebeldes, concentra-se em histórias de vassalos que se rebelam contra a autoridade real. Exemplo: “Raoul de Cambrai“. Ciclo de Doon de Mayence, que relata as histórias de personagens lendários e suas lutas contra inimigos estrangeiros. Exemplo: “Les Quatre Fils Aymon“.

[8] A Batalha de Hastings foi um conflito travado no dia 14 de outubro de 1066, na Inglaterra, entre as forças normandas lideradas por Guilherme, o Conquistador, e o exército anglo-saxão comandado pelo rei Haroldo II. Esta batalha marcou um ponto de virada significativo na história inglesa, resultando na conquista normanda da Inglaterra. Após a morte do rei Eduardo, o Confessor, em janeiro de 1066, houve uma disputa pelo trono inglês. Haroldo II foi coroado rei, mas Guilherme, duque da Normandia, reivindicou o trono, alegando que Eduardo havia prometido o reino a ele. Outro pretendente, Harald Hardrada, rei da Noruega, também invadiu a Inglaterra, mas foi derrotado por Haroldo II na Batalha de Stamford Bridge em setembro de 1066. Guilherme, o Conquistador, cruzou o Canal da Mancha com seu exército e encontrou as forças de Haroldo II em Hastings. A batalha começou pela manhã e durou o dia todo. Os normandos usaram uma combinação de arqueiros, infantaria e cavalaria, enquanto os anglo-saxões usaram principalmente uma muralha de escudos de infantaria. Haroldo II foi morto na batalha, supostamente atingido por uma flecha no olho. Com a morte de Haroldo II e a vitória de Guilherme, a conquista normanda da Inglaterra começou. Guilherme foi coroado rei da Inglaterra no dia de Natal de 1066.

[9] Warnke. Die lais der Marie de France, p. 63.

[10] Carnac é uma cidade na Bretanha, uma região no noroeste da França, famosa por suas extensas fileiras de menires, que são grandes pedras eretas pré-históricas. Essas formações de pedras, conhecidas como os Megálitos de Carnac, são algumas das mais impressionantes e misteriosas da Europa. Elas datam de aproximadamente 4500 a.C. e são compostas por milhares de pedras dispostas em padrões alinhados que se estendem por vários quilômetros. A função original desses alinhamentos de pedras permanece um mistério, com teorias variando de práticas religiosas a observatórios astronômicos. A cidade de Carnac, portanto, é frequentemente associada a esses monumentos antigos e ao mistério que os cerca.

[11] Marie de France, Sete de seus Lais, trad. E. Rickert, 1901; Warnke, Os lais de Marie de France, Halle, 1885; Hertz, Spielmannsbuch, 1905.

[12] Chèvrefeuille.

[13] Cleópatra VII, a última rainha do Egito Ptolemaico, e Marco Antônio, um general romano e membro do Segundo Triunvirato, tiveram um relacionamento famoso que tem sido retratado em muitas obras de arte, literatura e teatro. Cleópatra conheceu Marco Antônio em 41 a.C., após a morte de Júlio César, com quem ela também teve um relacionamento. Marco Antônio, buscando aliança e apoio no Oriente, chamou Cleópatra para encontrá-lo em Tarso. Segundo relatos, Cleópatra fez uma entrada grandiosa para impressionar Antônio. Ela navegou rio acima no rio Cidno em um navio magnífico, decorado com velas roxas, remos de prata, e perfumado com incenso, enquanto ela estava vestida como a deusa Afrodite. Essa entrada dramática e impressionante foi um movimento estratégico de Cleópatra para cativar Marco Antônio, o que ela conseguiu com sucesso.

[14] Compare com a cama do “Rei Pescador” descrita em Santo Graal, vol. I, p. 137, Sebastian Evans, 1898.

[15] Hertz, obra citada, p. 396.

[16] Esta menção a Salerno é interessante devido à referência a mulheres atuando como especialistas médicas. A origem da Escola permanece obscura, e não é até o século IX, quando os nomes de certos médicos de Salerno aparecem nos arquivos, que obtemos informações definitivas sobre ela. Parece ter sido uma instituição puramente secular, mas é bastante possível que seu desenvolvimento tenha sido auxiliado pelos Beneditinos, que se estabeleceram lá no século VII e fizeram da ciência médica um de seus principais estudos. Antes da metade do século XI, havia muitas mulheres que praticavam medicina ou atuavam como professoras da ciência, e algumas delas até combinavam cirurgia com medicina em seus ensinamentos e tratados. Essas médicas eram muito procuradas pelos doentes e muito estimadas por seus colegas profissionais, que as citavam como autoridades. Que os sexos estavam em pé de igualdade, inferimos pelo fato de que o título de ‘mestre’ (Magister) era aplicado a homens e mulheres da mesma forma; o termo ‘doutor’ aparentemente não tendo entrado em uso antes do século XIII. Além dos clínicos gerais e dos professores, havia outros que se preparavam especialmente para o serviço militar, bem como padres que adicionavam conhecimento médico ao seu chamado sagrado. O ensino seguia o de Hipócrates e Galeno, e a escola de Salerno era mundialmente renomada na arte de preparação de medicamentos. No século XIII, contudo, escritos médicos árabes começaram a ser conhecidos na Europa através de traduções latinas, e a prática médica árabe, embora baseada no ensino grego, iniciou uma nova era. Como resultado, a glória de Salerno declinou. Outra causa de seu declínio em fama e popularidade foi a fundação pelo Imperador Frederico II de uma escola de medicina em Nápoles, a qual ele dotou generosamente. Além disso, a ascensão da escola de Montpellier, não obstruída por tradições antigas — pois a medicina, como o escolasticismo, podia ser prejudicada pela sutileza dialética —, também contribuiu para o declínio de Salerno.

[17] Açor (Accipiter gentilis). Pertence ao gênero Accipiter e é mais conhecido por sua habilidade de caça em áreas de florestas, graças à sua agilidade em voar através de espaços apertados entre as árvores. Os açores geralmente têm pernas mais longas e asas mais curtas e arredondadas que os falcões, o que os ajuda nesse tipo de ambiente.

[18] M. Gaston Paris (Poésie du Moyen Age, vol. II), ao relembrar várias lendas de ‘Le Mari aux deux femmes’, sugere que a história, emprestada por Marie da tradição celta, é provavelmente de origem Ocidental, e não Oriental, já que no Oriente poligâmico, a história de duas esposas não teria fornecido motivo suficiente para uma narração especial.

[19] Warnke, obra citada, p. 104; Hertz, obra citada, p. 409.

[20] A restauração à vida por meio de uma folha ou flor mágica, como visto no “Lai de Eliduc”, encontra paralelo em diversos mitos e sagas antigas. Um exemplo notável é encontrado na Saga dos Volsungs (Scriptoriando, 2024). No episódio envolvendo Sigmund e Sinfjötli, Sigmund observa duas doninhas, onde uma morde a outra na garganta. A doninha ferida é ressuscitada quando a outra aplica uma folha mágica sobre a ferida. Inspirado por essa observação, Sigmund usa uma folha trazida por um corvo para curar seu filho ferido, Sinfjötli.

[21] “Descobertos in situ” significa “descobertos no local original” ou “encontrados no lugar onde foram originalmente deixados”. Em arqueologia e ciências afins, essa expressão é usada para indicar que os artefatos foram encontrados exatamente no lugar onde foram usados ou depositados, sem terem sido movidos ou perturbados.

[22] Tylon, também conhecido como Talos ou Talon, é uma figura da mitologia grega, especificamente relacionada à ilha de Creta. Ele é frequentemente descrito como um gigante de bronze, um autômato que protegia a ilha de invasores. De acordo com os mitos, Tylon (ou Talos) circulava a ilha três vezes ao dia para garantir sua segurança. Sua principal função era lançar pedras contra navios inimigos para evitar que se aproximassem de Creta. A história de Tylon está intimamente ligada ao mito de Minos, o lendário rei de Creta, e à cidade de Cnossos. Segundo algumas versões, Tylon foi um presente de Zeus a Europa, a mãe de Minos, ou foi construído pelo deus Hefesto. Talos era invulnerável, exceto por uma veia em seu tornozelo que era fechada por um prego de bronze. Na mitologia, ele é morto por Medeia ou pelos Argonautas, que removeram o prego ou o enganaram, fazendo-o sangrar até morrer.

[23] J. G. Frazer, Adônis, Átis, Osíris, p. 98.

por

por